Gemeinde Buttenwiesen

Besonders. Vielseitig an der Zusam.

News

Einbau von Mittelinseln im Zuge der Kreisstraße DLG 3

Aktualisierung der Bauantragsformulare und weiterer baurechtlicher Vordrucke zum 01.03.2024

Bewerbung zum Briefwahlhelfer

Ausbau der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen

Nächste Rattenbekämpfung am 10.05.2024 – Bekanntmachung

Sauna im Freibad Lauterbach – Terminreservierung

Veranstaltungen Lernort Buttenwiesen

Buttenwiesen. Aktuell.

Veranstaltungen für 1 April

Veranstaltungen für 2 April

Veranstaltungen für 3 April

Veranstaltungen für 4 April

Veranstaltungen für 5 April

Veranstaltungen für 6 April

Veranstaltungen für 7 April

Veranstaltungen für 8 April

Veranstaltungen für 9 April

Veranstaltungen für 10 April

Veranstaltungen für 11 April

Veranstaltungen für 12 April

Veranstaltungen für 13 April

Veranstaltungen für 14 April

Veranstaltungen für 15 April

Veranstaltungen für 16 April

Veranstaltungen für 17 April

Veranstaltungen für 18 April

Veranstaltungen für 19 April

nichtöffentliche Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Unterthürheim

Veranstaltungen für 20 April

Veranstaltungen für 21 April

Veranstaltungen für 22 April

Veranstaltungen für 23 April

Veranstaltungen für 24 April

Veranstaltungen für 25 April

Veranstaltungen für 26 April

Veranstaltungen für 28 April

Veranstaltungen für 29 April

Veranstaltungen für 30 April

Veranstaltungen für 1 Mai

Anfischen an der Zusam

Veranstaltungen für 2 Mai

Treffen im Dorfladen Lauterbach

Veranstaltungen für 3 Mai

Proklamation der Schützenkönige

Veranstaltungen für 4 Mai

Fußball Kinder-Aktionstag

Veranstaltungen für 5 Mai

Anfischen am Weiher im Stadelfeld

Wöchentliche Termine aus dem Rathausbrief finden sie hier

Besonders. Lebenswert an der Zusam.

Im wunderschönen Donauried

Im wunderschönen Donauried mit seiner einmaligen Natur gelegen, gut an die umliegenden Städte angebunden, charmant und doch modern, familienfreundlich und mit allem ausgestattet, was man zum Wohlfühlen braucht: Das ist Buttenwiesen mit seinen Gemeinden. Herzlich Willkommen!

Ein reiches Erbe

370 Jahre jüdisches Leben in Buttenwiesen

In den 370 Jahren, in denen Jüdinnen und Juden in Buttenwiesen lebten, haben sie den Ort stark geprägt. Noch heute kann man hier die Spuren jüdischen Lebens entdecken. Dass diese erhalten bleiben und auch weiterhin an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger von damals gedacht wird, ist der Gemeinde ein großes Anliegen.

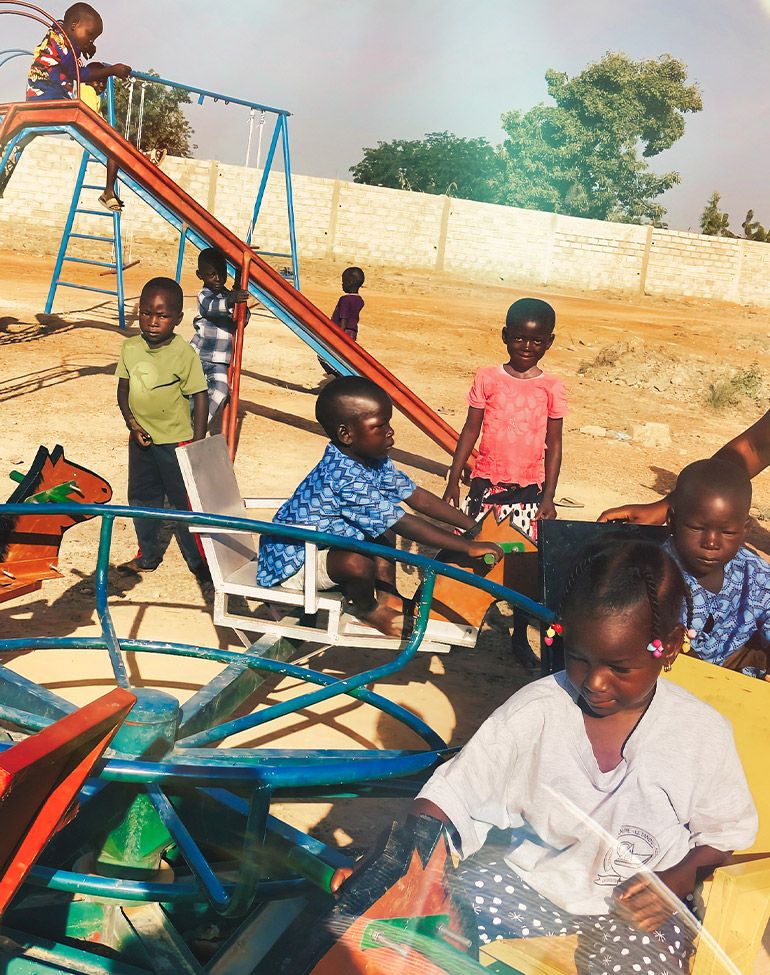

Bildung für Afrika

Buttenwiesen erweitert eine Schule

Bildung ist die Grundlage für ein gelingendes, selbstbestimmtes Leben – rund um die Welt. Davon ist auch die Gemeinde Buttenwiesen überzeugt und hat sich deshalb im Jahr 2019 mit einem groß angelegten Spendenprojekt für den Ausbau einer Schule in Burkina Faso engagiert.